《郭虚己墓志》于1997年在偃师出土,为颜真卿41岁时的金石之书,现收藏于偃师博物馆,为国家一级文物。该志为青石质,盝顶盖。盖顶悬针篆书“唐故工部尚书赠太子太师郭公墓志铭”16个字,四边单线浅刻瑞兽、海石榴及牡丹花枝。志文楷书,35行,满行34字,共1150字,字体端庄秀劲,气象浩然。因其深埋地下,所以完好如新。颜真卿一生所写的碑文大多已残缺损坏,因此《郭虚己墓志》就显得尤为珍贵。

该墓志刻立于唐天宝八年(公元749年),记载了墓主人郭虚己的生平事迹:他祖籍山西太原,长于长安,少年失怙,颖慧好学,不及16岁便为李唐江山南征北战,屡立战功。作为开元后期至天宝中期李唐王朝镇守西南边陲的重要军事将领,墓主人郭虚己为边疆的安定,以及羌、吐蕃等少数民族与李唐王朝从属关系的和谐做出了重要的贡献。天宝八年三月,因其『深涉贼庭、蒙犯冷瘴』,六月,『薨于蜀郡之馆舍』,终年59岁。死后,『皇上闻而悼焉,诏赠太子太师』,『官给灵轝,递还东京,所缘葬事,量事官供。明年青龙庚寅,夏五月戊子朔,十五日壬寅,葬于偃师县之首阳原先茔之东』。

从志文看,颜真卿对郭虚己的才学品德十分钦佩,墓主人刚正不阿的气节以及赤胆忠心的正气皆为品格谦和明理的颜真卿所倾慕,正是因为这份“志趣相投”才促就了今天的这块华夏瑰宝,成就了墓主人的流芳百世。同时,该志文再现了郭虚己镇守瓜州时,与具有分裂意志的吐蕃权贵疆场弯弓、浴血奋战的一段戎马生涯,对研究唐代历史提供了珍贵的实物资料,起到了补史、证史的重要作用。唐天宝八年,颜真卿41岁,正值壮年,时任朝议郎行殿中侍御史,这时的颜氏书法还未达到“一变古法自成一格”的“颜体”境界。《郭虚己墓志》比《多宝塔碑》还要早三年,是目前发现的颜体书法较早的艺术作品,这方墓志的出土,为颜体书法艺术宝库平添了一抹新绿。它虽早于《麻姑仙坛记》、《大唐中兴颂》、《颜勤礼碑》,但观其字,已挺劲潇洒、不失法度,初显一代大家风范。如果说学习颜体,若先从《多宝塔碑》入手,难以成事的话,那么《郭虚己墓志》的出土则能够为书法爱好者学习颜体提供更有使用价值的范本。

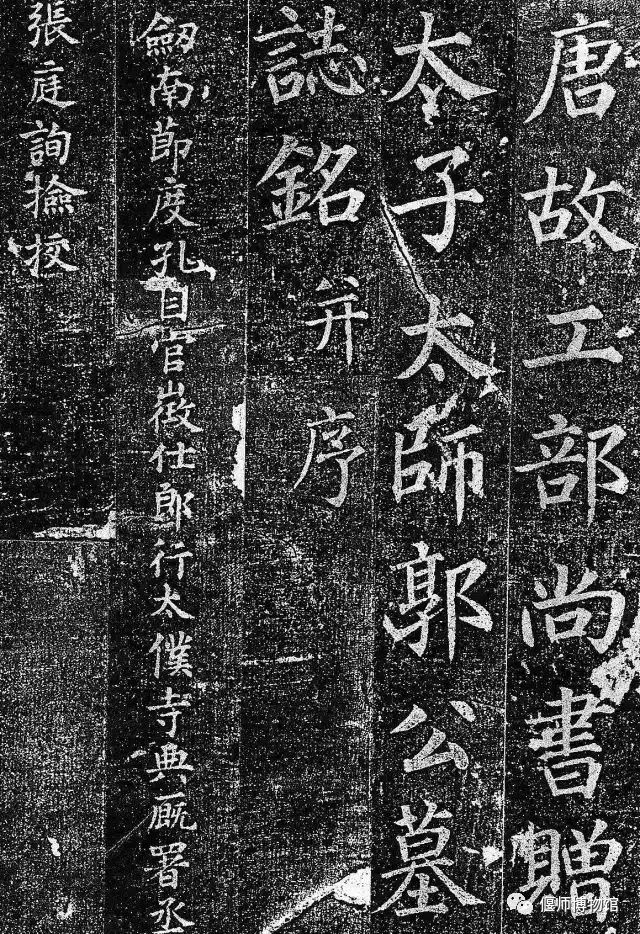

唐故工部尚书赠太子太师郭公墓志铭并序

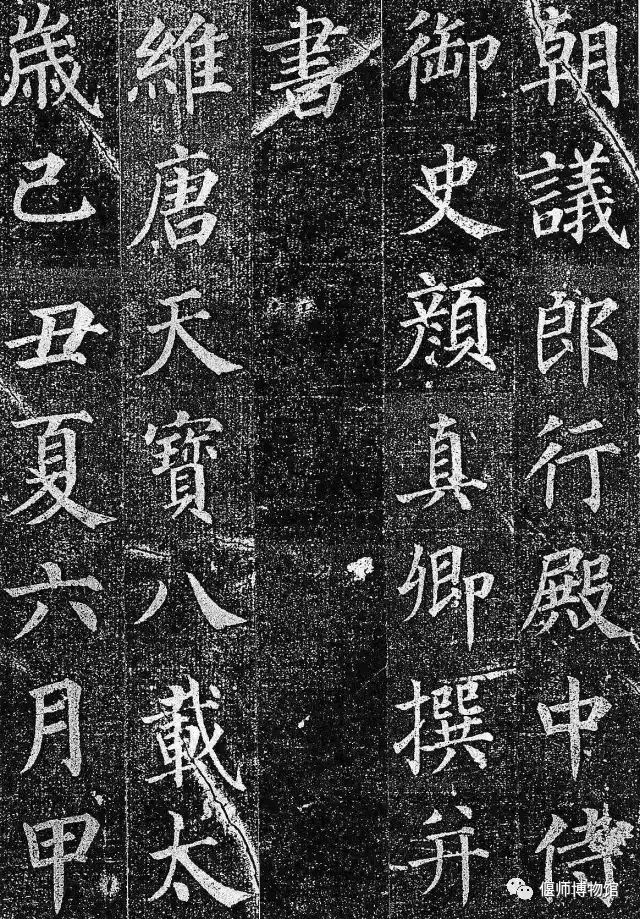

朝议郎、行殿中侍御史颜真卿撰并书。维唐天宝八载太岁己丑,夏六月甲

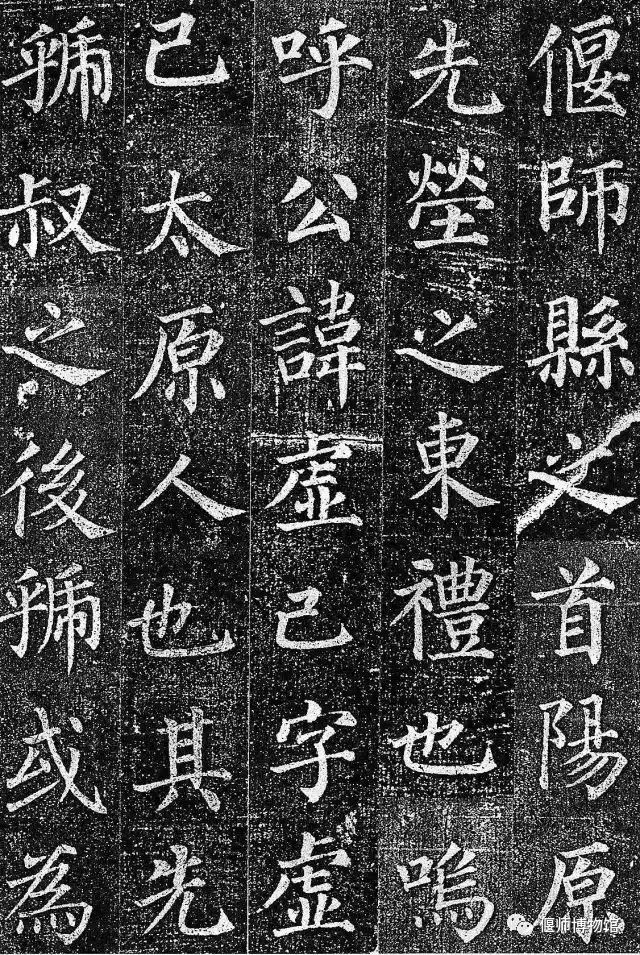

偃师县之首阳原先茔之东,礼也!呜呼!公讳虚己,字虚己,太原人也。

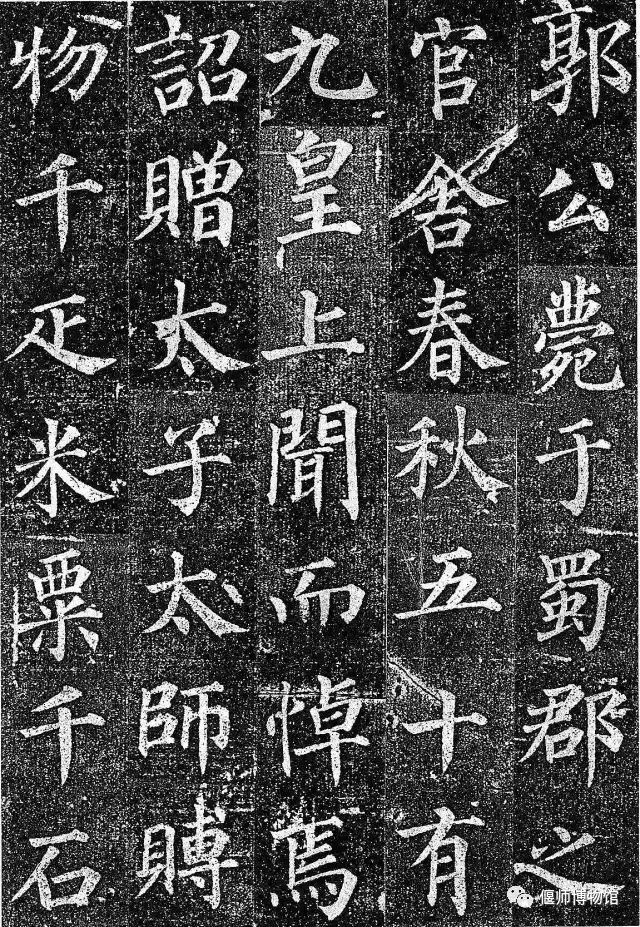

郭公,薨于蜀郡之官舍,春秋五十有九。皇上闻而悼焉,诏赠太子太师,赙物千匹,米粟千石

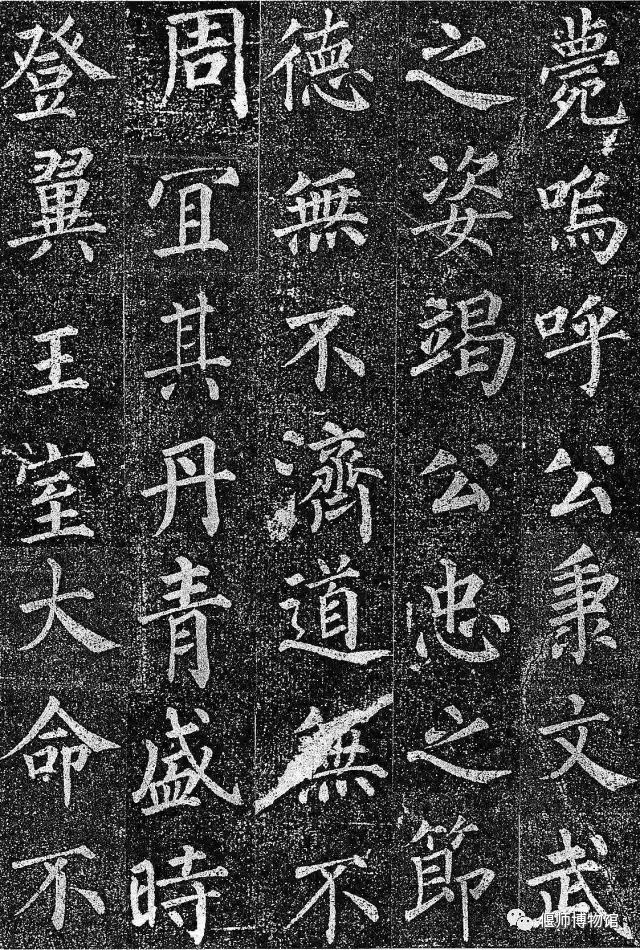

薨。呜呼!公秉文武之姿,竭公忠之节,德无不济,道无不周,宜其丹青。盛时登翼王室,大命不

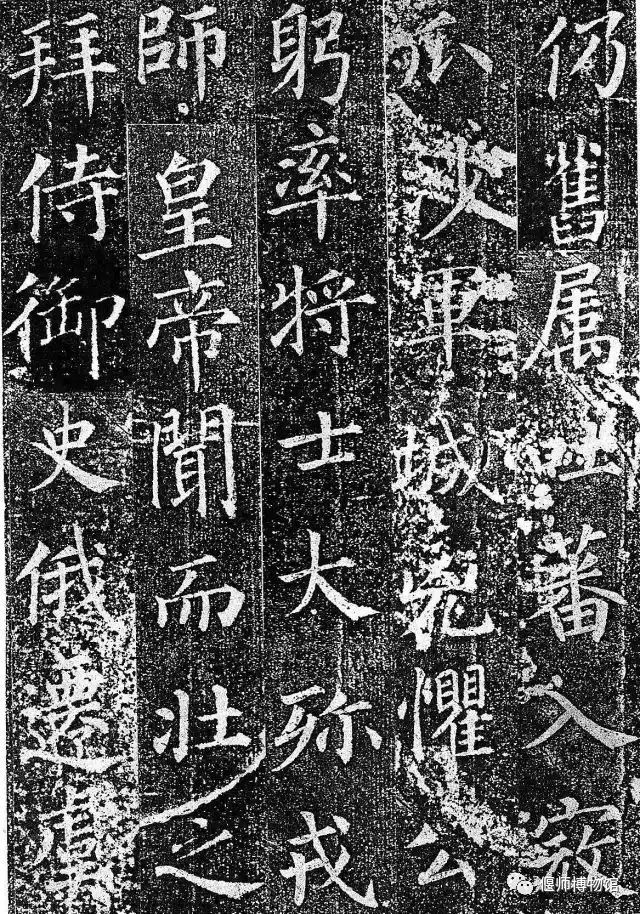

吐蕃入寇瓜、沙军城凶惧,公躬率将士,大殄戎师,皇帝闻而壮之,拜侍御史。

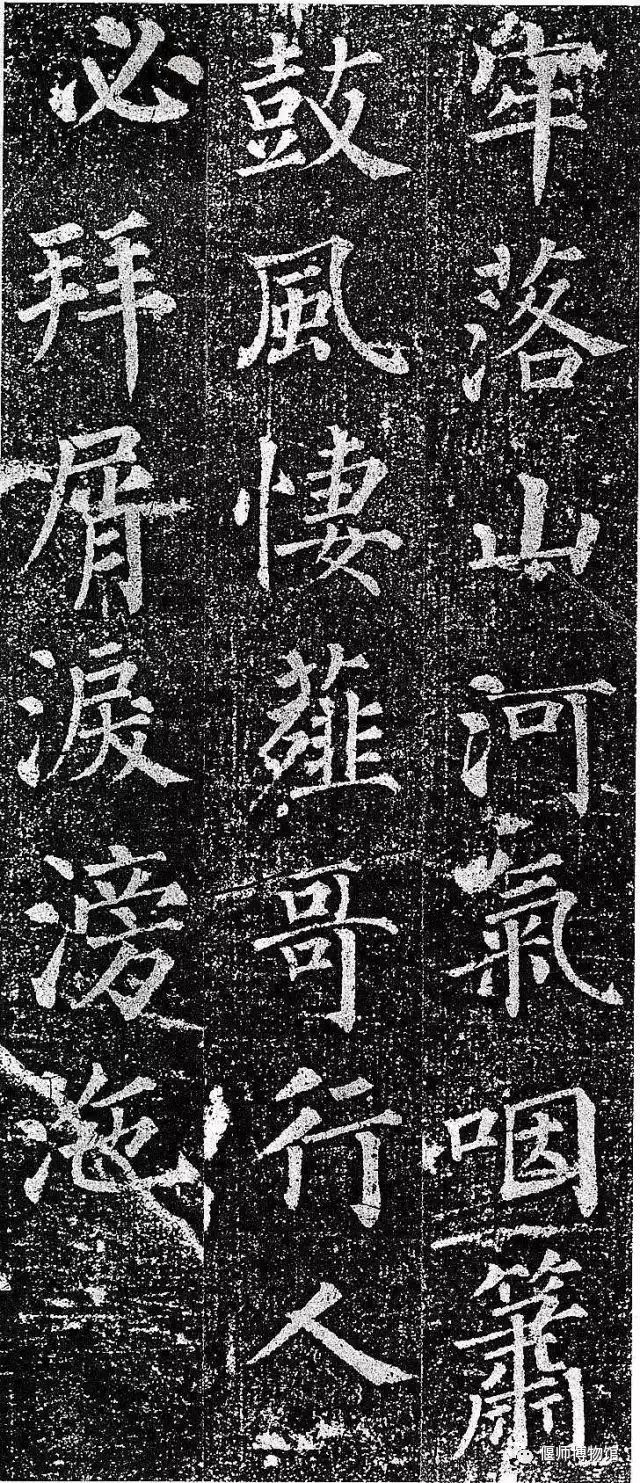

牢落山河。气咽箫鼓,风凄薤歌。行人必拜,屑泪滂沱。

颜真卿,“楷书四大家之一”,其书法端正雄厚,透着一股凛然不可侵犯之气,其品格刚正忠烈,坚贞不屈,人格的光辉和艺术的光芒仿佛浑然一体。无怪乎欧阳修评价:“颜公忠义之节,皎如日月,其为人尊严刚劲,像其笔画”。苏轼评价道:“君子之于学,百工之于技,自三代历汉至唐备矣。故诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子,而古今之变,天下之能事毕矣”,更是把他列为诗书文画四大家之一,对他凛然的风骨钦佩不已。如今,颜真卿所处的时代离我们已有千年之遥,但中华民族自古崇尚立德、立言、立行的优良传统,依然映射出灿烂的光辉。