带钩起源较早,有的资料称良渚文化时期已有玉带钩,而有据可考的带钩起源应是起于周朝而大兴于春秋战国时期。以我国古代服饰制度考察,春秋以前的衣着形制是上体的“衣”与下体的“裳”二者分开,到春秋战国时期衣冠服饰制度发生了重大变化,衣与裳联为一体,称为“深衣”,即袍服。这时束紧袍服的皮革腰带和扣系革带的衣带钩便应运而生,被大量使用。《墨子·辞过》中有“铸金以为钩,珠玉以为佩”的记载,《荀子·礼论》中有“缙绅而无钩带”之说,《庄子》中有“窃钩者诛,窃国者侯”,《孟子·告子》中亦有“金重于羽者,岂谓一钩金一舆羽之谓哉”的记载,这些记述中所提到的“钩”即是衣带钩,可见当时其普及之广。在《列子·力命》中有“管夷吾与小白战于莒,道射中小白带钩”的记载,是说当年被箭射中的齐桓公正是被其佩系的革带钩挡住了箭,说明带钩是古人上阵打仗时的必佩之物。近代以来出土的大量品类繁多的衣带钩,不断印证着带钩在春秋战国和秦汉时期的鼎盛。

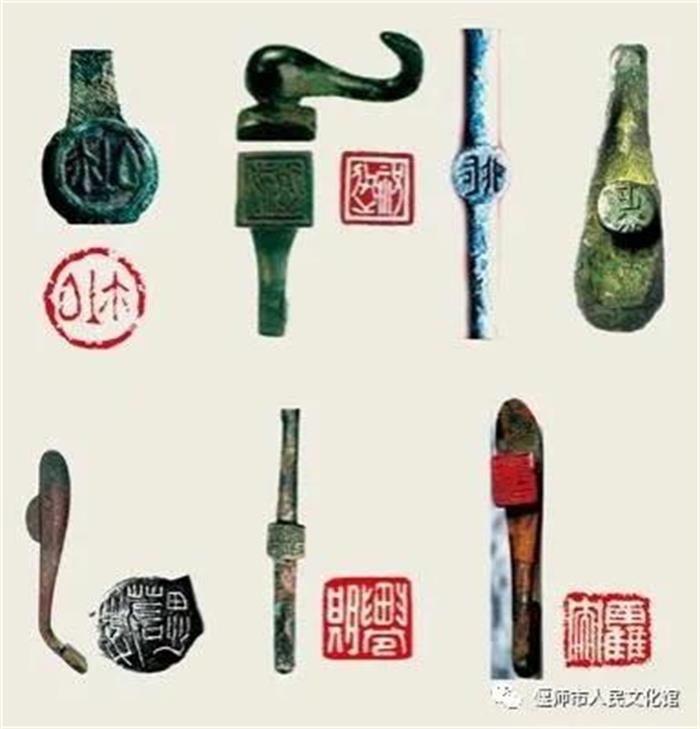

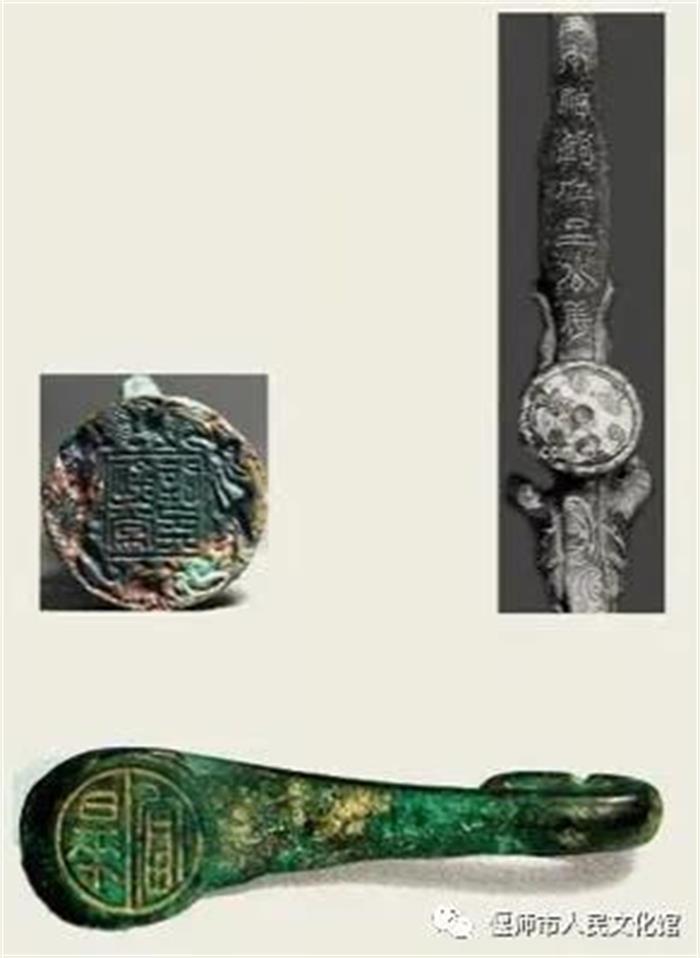

春秋战国及秦汉时期的带钩造型丰富多彩,工艺精巧高超。钩头造型有鸭嘴、鸟兽、水禽、长牌等形式;钩体有琵琶、棒、板条、竹节、怪兽和铲形等,形状千姿百态;工艺方面有错金错银、镶嵌珠玉绿松石、镂空等;材质有金、银、铜、铁、玉等。尤其在汉代,随着社会财富的积累,贵族地主阶级的社会地位不断提升,带钩亦随之成为身份地位和财富的象征。这时的带钩工艺材质有了进一步发展,除金、银外,还有翠、玛瑙、骨木牙雕,工艺除铸、锻、焊外,还施以鎏金鎏银、错金错银、包金包银、雕绘等。《淮南子·说林训》中记载:“满堂之坐,视钩各异,于环带一也。”意思是官僚贵族和社会名流聚会时,以带钩是否华丽贵重来显示身份和炫耀财富。

东汉以后,带钩逐渐减少。魏晋时期,北方胡人南下入主中原,将其使用的附有活动方环形、圆环形带扣固定于革带一端,用其括结革带的方法传入中原,称为“鲜卑扣”。这种类似于现代皮带扣的扣法,较之带钩更趋方便合理,结实牢靠,因此很快取而代之,以至于带钩延续到唐、宋、元、明、清各代,其实用价值已不复存在,带钩成为了玩赏品。现今带钩仅作为僧人系扣袈裟所用。

豫公网安备 41038102000134号

豫公网安备 41038102000134号