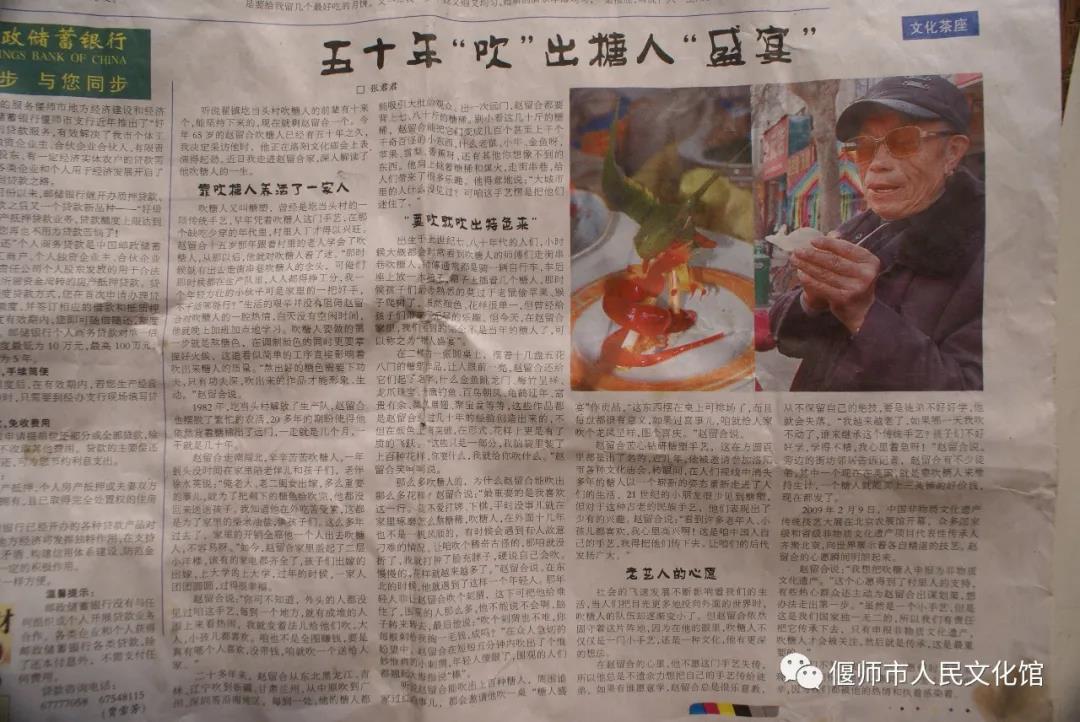

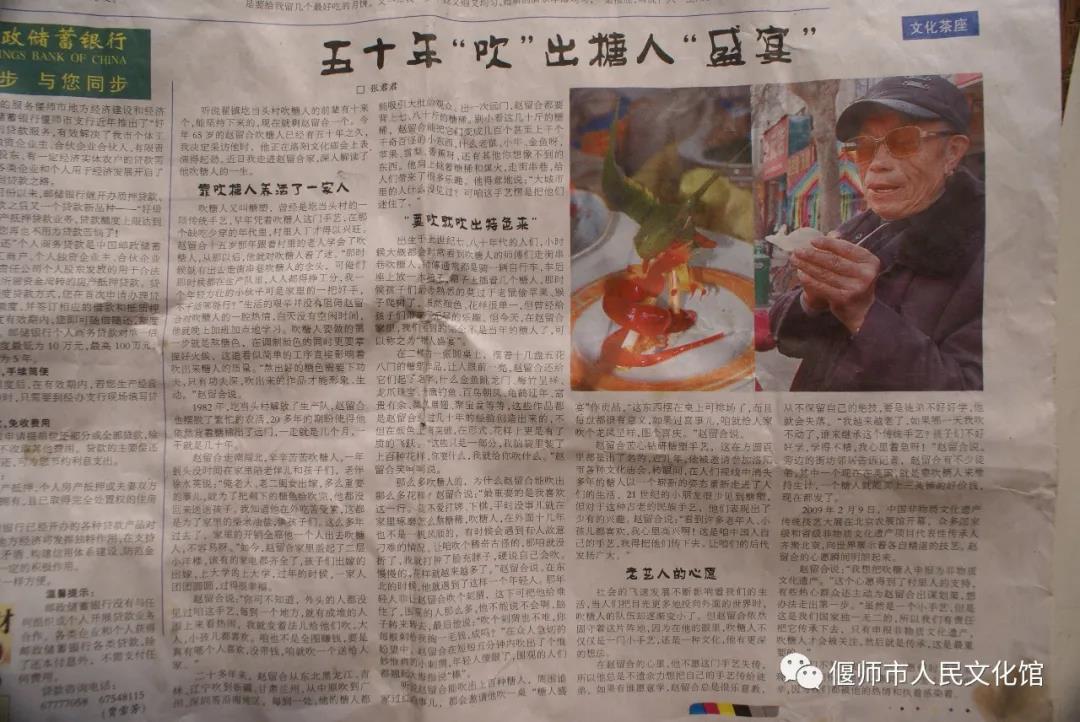

糖塑技艺于2009年录入第二批洛阳市非物质文化遗产名录。 糖塑技艺是源于清朝咸丰年间并在偃师翟镇疙头村发展的一项手工技艺,俗名吹糖人。是以糖稀为原料,人工以捏、吹、手、口结合,在特定的时间内制作成动物、植物、鸟类、水果、人物形像等各种手工艺品,栩栩如生,活灵活现,有很高的观赏价值和艺术价值。 吹糖人这项手工艺术,在偃师翟镇疙当头村已有悠久的历史。早在大清咸丰同治年间,该村郭双喜首创糖艺,云游他乡,靠糖艺手工艺术谋求生计,原料只有红薯熬的糖稀,颜色为褐红色,色泽单一,别无二色,作品也非常单调无味。自制模具,如人头、猴头,用熬好的稀料放进模具,凉却后取出即可(现在还有最早的人像、猴头模具存在)。那时多以捏为主,到民国年间,有了打洞吹眼工艺,只是作品仍然不多,吹出的作品多数是苹果、公鸡、桃、梨一类简单的工艺作品。解放后,特别是六十年代初期,国家正遭受三年自然灾害,人民生活比较艰苦,赵留合先生在原有的基础上,使糖艺这项文化艺术得到了发扬光大,颜色有红、白、绿、兰、黄多种色泽,相互搭配,制作品种多达五十多种。 之后,跟他拜师学艺的人有所增加,但真正继承和发扬光大这项技术的人却位数极少,第十村民组赵留合先生当属之。 项目代表性传承人赵留合,15岁时就师从叔父赵遂庆学艺,属家族传承。在他近50年的学艺生涯中,在前人技艺的基础上有所创新。他做出的作品,不仅高雅、耐看,而且种类多,色泽美,活灵活现,栩栩如生。他的作品,在民间广为应用,农村红白喜事,糖艺可以设馔摆祭;各种庙会期间,经常参加民俗民风的展示活动,为许多大型盛典、寺庙神象开光活动制作供品。他的作品造形别致,寓意深远,曾作为“非物质文化遗产”在洛阳电视台、偃师电视台、偃师有线电视台、洛阳日报《偃师西亳新讯》中专题报道。 糖塑技艺是圪当头村独有的文化现象,是民间艺术的具体体现。塑造形象多种多样,造型夸张,色彩鲜明,具有浓厚的乡土气息和地方特色。