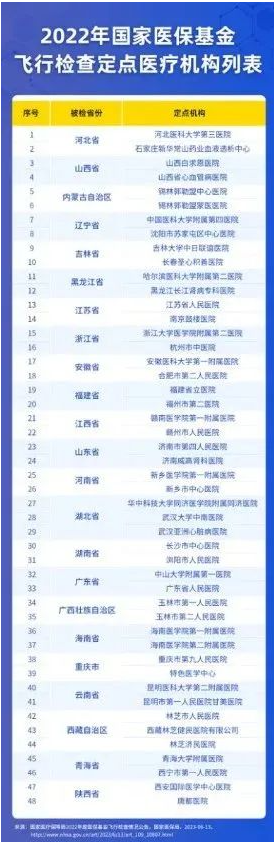

近期,国家医保局公布《国家医疗保障局2022年度医保基金飞行检查情况公告》,被抽查的48家定点医疗机构均存在重复收费、超标准收费、分解项目收费问题。

医保基金研究专家、中国社会科学院大学经济学院教授姚宇告诉记者,飞检都是根据线索进行调查,因此会“一查一个准”,但并不代表违规使用医保基金行为屡禁不止,重复收费、超标准收费、分解项目收费是医保局飞检的重点,造成这种现象的原因也是多方面的。

三种收费问题最常见,临床医生、患者都不易发现 今年63岁的张复(化名)因心脏不舒服到医院就诊,医生给他开了两项检查包。拿到两份检查报告,张复发现都有RBC(红细胞)的检查结果。医生查询后发现,确实项目重复了,“只是开了两个检查包,没看到具体检查项目有重复。” 重复收费是指医疗服务提供方对某一诊疗服务项目反复多次收费的行为。分解项目收费是指医疗服务提供方将一个项目按照多项目收费标准进行收费的行为。超标准收费是指医疗服务提供方对医疗服务的收费标准高于国家、省(自治区、直辖市)、市相关部门规定的价格标准。 “重复收费、超标准收费、分解项目收费是医保局飞检的重点,放眼全国,大大小小的医院都存在类似问题,各级医保局查出的医疗机构不在少数。”姚宇说。 “客观原因是临床医生对于收费系统、医保报销等不了解,在开检查和开药时,往往会出现这三种情况。”姚宇提出,“也有医院是属于主观因素,为了多收费、医院创收,说白了就是把人民的救命钱看成‘唐僧肉’了。这是医保局绝对不能容忍的现象。” 医保局飞检时查看的病例袋。受访者供图 发挥飞检“利剑”作用,鼓励医院举一反三、自查自纠 除了以上三个常见问题,违规使用医保基金的行为还有很多。在此次检查的48家医疗机构中,46家存在串换药品、医用耗材、诊疗项目和服务设施;43家存在不属于医保基金支付范围的医药费用纳入医保基金结算;39家违反诊疗规范,过度诊疗、过度检查、超量开药等。 值得注意的是,“48家医疗机构,不仅有公立医院还有民营医院,三级医院较多,这意味着大医院都存在这种问题,就警示各级医院在内部管理方面存在问题,尤其是在涉及收费项目的管理、涉及医保规章制度的执行方面管理得还不够。”姚宇认为,飞检都是根据线索进行调查,因此会“一查一个准”,但违规使用医保基金的情况不能只依靠飞检,也不是说违规使用医保基金行为屡禁不止。 姚宇指出,飞行检查通过“点穴式”核查,实现“点上突破”。采取“不预先告知、以上查下、交叉互查”机制,有效破解了“熟人社会 同级监管”难题,对发现违法违规的行为重拳出击、露头就打,充分发挥飞检“利剑”作用。同时,鼓励定点医疗机构举一反三、自查自纠,避免同类违法违规行为重复发生。对主动自查自纠的医疗机构,在检查频次、处罚裁量等方面予以适当考虑,充分体现宽严相济的执法理念。 飞行检查时的场景。受访者供图 除了飞检,日常监管也必不可少。医保局利用“回头看”“大数据智能化分析技术”守护医保基金,姚宇介绍,日常监管通过数据赋能,实现“面上成网”,充分运用智能监控、大数据等现代信息技术,加快构建全方位、多层次、立体化的监管体系。 从国家医疗保障局获悉,2022年,通过智能监控拒付和追回38.5亿元,约占追回基金总数的26%。仅一个虚假住院的大数据模型,精准锁定的线索,就抓获了近500人,查处涉案金额近亿元。 “不敢骗、不能骗、不想骗”的绿色医保生态正在形成 不难发现,2023年医保基金监管成为医保领域最为热门的话题之一。 3月14日,《医疗保障基金飞行检查管理暂行办法》对外公布,并于5月1日起正式施行;4月28日,国家医保局等五部委正式开展2023年度医保领域打击欺诈骗保专项整治工作;5月15日,国家医保局印发《医疗保障基金智能审核和监控知识库、规则库框架体系(1.0版)》;5月30日,国务院办公厅印发《关于加强医疗保障基金使用常态化监管的实施意见》。5月18日与6月9日,国家医保局有关负责同志先后两次出席国新办召开的发布会,全都重点谈到基金监管问题。 政策信号不断释放的背后,“不敢骗、不能骗、不想骗”的绿色医保生态正在形成。 事实上,2018年国务院机构改革决定组建国家医保局,一定程度上正是出于统一医保基金监管体制的考虑。历经五年努力,飞行检查、专项整治、日常监管、智能监控、社会监督等各项监管措施逐步成熟,截至2023年4月,全国医保部门累计检查定点医药机构341.5万家次,处理162.9万家次,追回医保资金805亿元。 随着人口老龄化程度的不断加深,医保基金在中长期平衡方面存在一定压力,规避不合理医保支出、防范欺诈骗保行为的重要性更加凸显。如何切实维护基金安全,将是考验医保部门的长期话题。 原标题:医保飞检为何“一查一个准”?飞检系据线索进行调查

来源 21世纪经济报道、人民日报健康客户端

豫公网安备 41038102000134号

豫公网安备 41038102000134号