传承华夏文明 讲好偃师故事

《偃师文旅故事》

香椿崖古渡

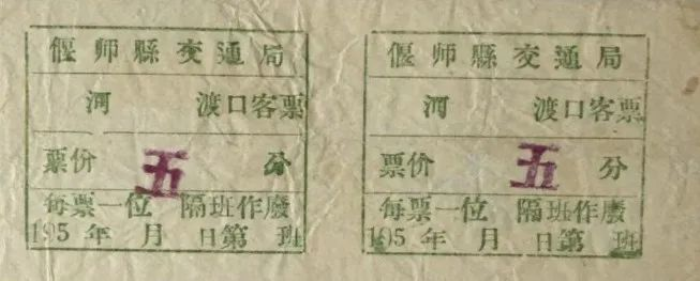

伊河源于栾川,古称滦水,流经嵩县、伊川,跃过龙门后,一路东奔,在顾县镇杨村与洛河交汇,俗称伊洛河(还应称洛河),至巩义神堤渡口注入黄河。古时运输工具滞后,大多货物还要依靠水运,因此,伊河中下游的龙门至偃师段,每隔五、六里地便会修建一座渡口,以此方便南来北往的客商。香椿崖渡口便是其中较为知名的渡口之一。

香椿崖是高龙镇五岔沟村的一个自然村,有两个村民组,四百余人。无论你从上下游的任何地方观察,她都是伊河南岸崖岸最突出的,这可能也是古时兴建渡口首选的地理条件吧。此村古时名为“平安寨”,因距离伊河太近,也有人称作“河上村”。上世纪五、六十年代的偃师地图上,并没有“五岔沟”这个村名,但“香椿崖村”却赫然在列,这或许还是这个“古渡口”名声在外而使然吧。

关于香椿崖村,还有一个神奇的传说。在很久以前,顾县镇段西村西北面,有个自然村叫黄蟒崖,那里的崖半腰处有一个很大的洞穴,里面窝居着一条水桶般粗细、两丈多长的黄褐色大蟒蛇。其初,它活动于南岸的大片丛林里,捕食一些野兔、野鸭之类的小动物,与人们倒也相安无事。后来,聚居在此的人群越来越多,垦荒的面积越来越大,蟒蛇的活动范围就逐渐缩小了。

据说有一天,村里的几个半大孩童在崖下玩耍,那蟒蛇却在洞口张大嘴巴吸气,居然把其中的一个小孩吸离地面两、三米高,这群孩子不知就里,回家后还在大人面前炫耀:我练成了孙悟空腾云驾雾的本领,能够飞离地面。家长仔细盘问,才知是那黄蟒在做妖。还有一次,有个大户人家的少妇,坐在崖下给刚出满月的婴儿喂奶,那黄蟒又故伎重演,一吸气竟把小孩吸离了娘怀,也是这少妇手疾眼快,连忙起身抓住了小孩儿的两条腿,才脱离危险。但蟒蛇还不甘心,又窜出洞穴疯狂追逐,把这个少妇吓得魂儿都没了。

历经此事,附近村里的人们觉得蟒蛇己存危害,便商议将其斩杀。经过周密部署,人们在它常去河边喝水的路上,埋下了数十把锋利的镰刀,它去时顺茬儿没有察觉,但回时却是戗茬儿,爬到“平安寨”旁边的崖下时,便一命呜呼了。因它身长体胖、相貌丑陋凶残,故死后多日,人们也不敢近前。直到后来腐烂变质、臭气熏天,县上才派人前来,组织大家将腐尸清净。固此,“平安寨”又得了个“臭虫崖”的别称。再后来到了清朝嘉庆年间,洛阳知府在渡口经过,忽闻清香扑鼻,询问此村何名?觉得“臭虫崖”村名不雅,便更名为“香椿崖”村,这也是该村颇多的“香椿树”立了一功吧!

古时无有水库,每遇上游暴雨连连,伊水便会泛滥成灾,那浊浪滔天汹涌澎湃的洪水也曾多次涨到香椿崖下,给两岸特别是北岸的百姓造成了极大的灾难。风平浪静之时,河面上虽不敢称之为千帆竞发,但百舸争流的场面还是屡见不鲜的。船上的艄公挥舞着篙子,自豪地喊着号子、哼唱着地方小调儿,也是一道别样的风景。船上装着煤炭、粮米、布匹等货物,但更多的是竹筏或木排。香椿崖旁边的尚家沟口,当时就建有木材场和煤场,存放着船上卸载的货物,大户人家就靠经营这些物资,从而发财致富,以至于成就了后来的好几家大地主。

渡口上除了来往穿梭的船只,本地也有七、八艘南渡北运的客船,这些船只是河两岸好几个村庄共筹的,每村选出两三个身强体壮、水性好的摆渡艏公,轮流在渡口值班。这些船只大小不同,大的约有四丈多长,两丈多宽,能容纳百十号人,或三四辆马车。小的则两丈来长,一丈来宽,一次能载二三十人。一般情况下只用小船,一个艄公掌舵,另外两个撑船。若遇水大河宽、人多货重,或是渡车马时,艄公也会随时增加。若遇客人零散时,他们会让客人坐在船头小歇片刻,然后北望堤口、南观坡下,如有过往客商,他们便会扯开嗓子,吼上一声:“开船了!”客人听闻,便会加快步伐赶来。

当时,香椿崖下至伊河岸边,全是大大小小、高高低低、连绵起伏的沙丘,上面生长着一丛丛一簇簇的荆棘和茅草。通往渡口只有一条沙土铺垫的驿道,宽约丈余,往来渡口的最大车辆,也不过是三、四匹骡马拉的马车。那马车,车轮乃木料所做,直径三尺有余,轮子周围还排列着许多大铆钉,走起路来叮当直响。

上船时,车把式会卸下拉梢的骡马,只用辕骡,艄公们则把三块丈把长、尺把宽的厚木板连通岸沿,辕骡走中间,车轮走两边,车把式手牵辕骡,艄公们则推扶着车帮,那“得!喔!驾——”与“一、二、一“的喊叫声相互交织,甚是热闹。

香椿崖下窑洞很多,有开饭铺的,有卖茶水的,有供客商住宿的,也有供饲喂骡马的,整日里人来人往、车流不断,堪称闹市。若到夏秋季节,每到傍晚,去河边洗澡纳凉的人们,三五成群儿,十来个结队,又别具一番风情。香椿崖渡口拥有五个分渡口,每个相距三、五十丈远,这主要是应对一年四季水位变化而备用的。这里有个不成文的规矩,洗澡时男人们在一、二码头之间,女人们则在四、五码头冲凉,多少年来都未曾被打破。

岁月悠悠,时光荏苒。随着时代的变迁,伊河上下游建成了多座气势恢宏的大桥,以前繁华兴盛的渡口,已逐渐退出了时代的舞台,香椿崖渡口亦是如此,历经数百年,完成了她的历史使命,为人们留下了美好的传说和永久的回忆。

如今渡口不仅无存,就连香椿崖村也即将消失,绝大多数村民,已搬到了更适合生存、交通便利的顾龙公路旁。但五岔沟村仍依然屹立在伊河南岸,这个以前名不见经传的小村落,自2019年7月新一届党支部上任以来,短短两年多时间,就让这个旧村换了新颜,村容村貌、党风民气有了翻天覆地的变化,先后荣获了“洛阳市五星级党支部”、“河南省振兴乡村示范村”、“河南省森林绿化示范点”等多项殊荣。2021年4月,由洛阳市职工作协与偃师市作家协会联合主办的“河洛古渡杯采风活动及征文大赛”,也在该村圆满举办成功。

看,古驿道旁错落有致、郁郁葱葱的花木!瞧!古渡口周围栽下的一行行垂杨柳,还有那荒废沙滩变成的绿洲,无不显露着勃勃生机。五岔沟村的未来,肯定比“香椿崖古渡”鼎盛时期更辉煌。

豫公网安备 41038102000134号

豫公网安备 41038102000134号